推动五大任务见行见效丨阿拉善右旗:生态治理成效显著 野生动物频现大漠

- 发布日期:2025-10-20 21:02

- 浏览次数:

阿拉善右旗始终把筑牢北疆生态安全屏障作为重要历史使命与政治责任,通过防沙治沙、生态修复等措施守护生态环境。曾经的沙化土地焕发生机,鹅喉羚成群奔跑、鹰雕重返蓝天、候鸟驻足湖泊,越来越多的野生动物在此安家,成为当地生态治理成效最生动的“亮丽名片”。

近日,一只受伤的国家一级保护动物金雕被当地居民发现并及时报警,内蒙古巴丹吉林荒漠生态系统定位观测研究站工作人员把金雕带回救助中心进行检查和治疗。经过不懈努力,这只金雕已完全恢复健康,具备野外生存能力,已顺利放归大自然。

阿拉善巴丹吉林沙漠世界自然遗产保护中心地质公园和自然保护地科副科长 唐琼说:“现在这只金雕体力已经完全恢复,放归自然后能重新适应野外生存。这两年我们救助的野生动物越来越多,今年救助的猛禽有10余只,每一次成功放生,都能感受到当地牧民对野生动物和生态环境的重视。”

随着生态环境持续改善,野生动物种群数量明显增长,牧民在放牧过程中时常看到三五成群的鹅喉羚在戈壁上自由奔跑、嬉戏玩耍。当地牧民自发组建了“草原生态守护队”,不定期开展草场巡护活动,发现被困、受伤野生动物,他们第一时间进行救治并向有关部门报告情况。

阿拉腾敖包镇牧民 王艮元说:“现在的生态比以前好太多了,以前一场大风能把帐篷掀翻,现在周围种了梭梭、沙棘,风沙小了,草也多了,看到野生动物越来越多,心里特别高兴。”

据了解,目前阿拉善右旗境内的野生动物已达130余种,其中包括国家一级保护动物遗鸥、黑鹳,国家二级保护动物鹰雕、鹅喉羚、沙狐等28 种。在巴丹吉林沙漠湖泊群,每年有近千只候鸟在此停歇,赤麻鸭、白骨顶等水鸟已成为“常客”,戈壁草原的鹅喉羚种群数量较2023年增长了200%。相关部门常态化开展野生动物监测、生态科普宣传工作,让保护生态、关爱动物逐渐成为全民共识。

阿拉善巴丹吉林沙漠世界自然遗产保护中心自然遗产科科长 许开功说:“目前,全旗已形成以鹅喉羚、沙狐、盘羊、青羊为代表的荒漠兽类种群4个,以遗鸥、候鸟为代表的鸟类种群2个,我们计划再建设5处野生动物救助点和1处生态观测站,进一步改善和保护野生动物栖息环境。”

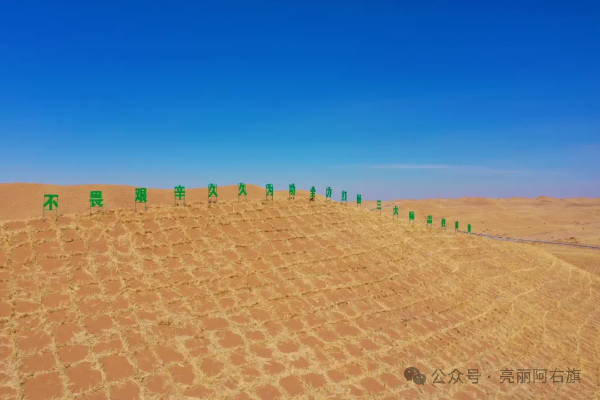

阿拉善右旗始终把保护和建设生态作为最大政治任务,统筹山水林田湖草沙一体化保护和系统治理,2025年三北六期项目总任务90.3万亩,年度投资达到7.7亿元,截至8月25日,完成68.4万亩,其中:人工种草总面积56.1万亩,完成34.2万亩;工程固沙总面积29.9万亩,完成29.9万亩;封沙育林4.3万亩,完成4.3万亩。

阿拉善右旗林业草原和荒漠防治局副局长 许斌说:“2025年‘三北’六期项目的推进,是我们筑牢北疆生态安全屏障的关键一步,工程固沙、封沙育林提前完成,为后续生态修复打下了坚实基础。下一步,我们全力收尾今年项目的同时科学谋划明年任务,通过实打实的举措,让大漠不仅有‘金色的沙’‘绿色的草’,更有‘灵动的兽’,让这片土地的生态生机能一代代延续下去。”

记者在采访途中看到,大漠戈壁不时闪现骆驼漫步的身影,远处鹰雕在天空盘旋。从“沙进人退”到“绿进沙退”,从“野生动物难觅踪迹”到“频现大漠”,阿拉善右旗用生态治理的“硬举措”,换来了人与自然和谐共生的“好风景”,也为北疆大地筑起了一道坚实的生态安全屏障。