5000年驯驼史!放眼整个驯驼界,是相当炸裂

- 发布日期:2023-12-28 21:39

- 浏览次数:

斗转星移、沧桑巨变

曾经坎坷险峻的驼道

早已被公路、铁路替代

古朴悦耳的驼铃声

也早已被马达的轰鸣声淹没

但阿拉善人

对骆驼的赞赏和偏爱

就像酿就美酒一般浓郁醇香

印刻在日常生活

和风俗之中

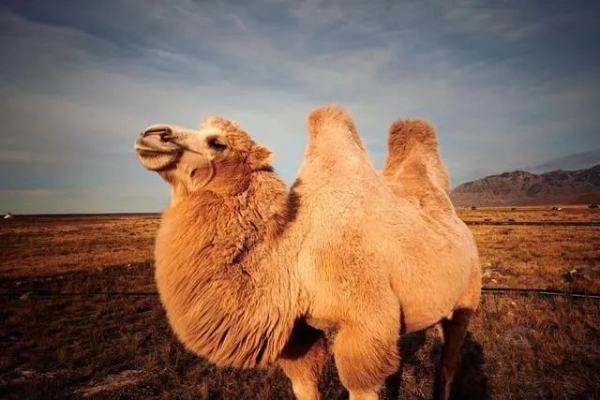

阿拉善自古盛产骆驼

史料有

“野驼家驼,生塞北河西”的记载

它们用宽大坚实的脚掌

于无垠沙海间穿梭往返

在祖国的西北地区

踏出一条纵横百余里的驼盐古道

独特的自然环境

孕育了独特的文化资源

吉兰泰盐湖位于阿拉善左旗境内

坐落于乌兰布和沙漠西南边缘的

贺兰山与巴彦乌拉山之间的

冲洪积扇之上

吉兰泰盐湖的开发

始于清乾隆元年(1736年)

至今已有287年的历史

清末民初

食盐是阿拉善与内地

开展贸易的重要产品

为方便运输

驼运应运而生

这种古老的运输方式

一直延续到新中国成立

有人问

这浩浩荡荡的驼队

能“听话”地将优质湖盐

运到黄河渡口?

这与骆驼驯养密不可分

阿拉善有超过5000年的

骆驼驯养历史

不信?

说我不“吹牛”改“吹骆驼”?

有画为证!

著名的曼德拉山岩画中

有关骆驼形象的生动刻画

告诉世人

阿拉善

是双峰驼最早的驯化地之一

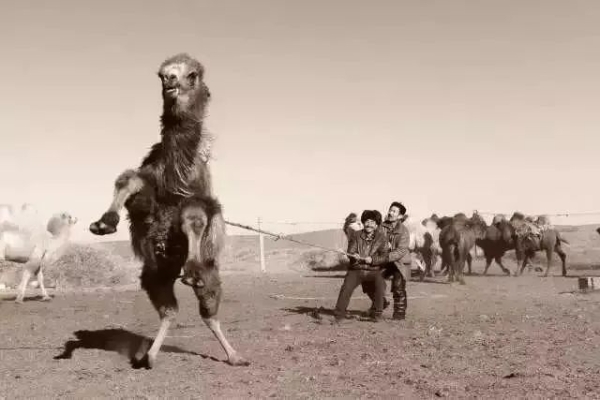

训练役使长途运输的双峰驼

是个技术性很强的工作

也是阿拉善牧驼人

经过长期实践

积累起来的宝贵经验

每年10月至11月

牧驼人通常会挑选

健壮活泼的3岁双峰驼

采取扎鼻棍、拴腿腕等措施

通过发出各种指令

让其学会起、卧、停、走、跑

……

任它多犟多调皮

任它耍赖撒泼

牧驼人都会耐心温和地“教育”它

慢慢消磨它的野性

最终“臣服”于主人

驯养骆驼最标志性的环节

就是扎鼻棍——

选择骆驼神经最敏感部位之一

鼻端肌肉处

用削尖的木制小棍横穿驼鼻而过

并将缰绳系在小棍之上

以此牵制骆驼

使其变得温和顺从

说到驯养骆驼

就不得不提到驼具

它是人类驯化、役使骆驼的产物

来源于驯驼、牧驼、控驼、乘驼

育驼、护驼、祭驼等

朴实的生产、生活需要

驼具制作在阿拉善分布广泛

具有一定的群众基础

是一项普及性很高的传统技能

每个牧驼户都可以

根据自己的需要进行生产

自给自足

但近年来,驼具制作技艺

只有一少部分年长的牧民掌握

驼具大多就地取材

以皮毛、红柳、手工毛毡、牛羊角等

原料制成

主要分为绳类和鞍类

绳类包括笼头、缰绳、驼绊

其中笼头又包括公驼笼头、驼羔笼头

骑驼笼头、母驼系绳

缰绳又包括驯驼绳、套驼绳、骑驼绳

大绳、蹄绳、拴绳

鞍类分为骑鞍和驮鞍两类

驼具内还包括

鼻棍、驼铃、驼印用具

阉驼用具、驼搭裢等

相关器具主要有——

蒙古刀(削鼻棍、阉公驼)

萨巴(掸毛用具)

额尔古勒格(合绳用具)

特奔(缝制驼用笼头、毛口袋制品的针)

额如勒(打驼毛线用具)

海如勒(烫阉骆驼的工具)

驼具的制作工艺

充分体现了西北少数民族劳动者

在生活中的智慧和才干

阿拉善最美驯驼人

骆驼的驯养,关键在人

“阿拉善楷模”

额济纳旗苏泊淖尔苏木

伊布图嘎查牧民敖云其木格

是全国最大的养驼户

驯养骆驼

她特别有经验

今年65岁的敖云其木格

作为家族第三代养驼人

从小生长在大漠戈壁

视骆驼为忠实的伙伴

敖云其木格家距离边境线

只有16公里

她从小看到驻守的边防战士和民兵

都骑着骆驼巡逻

驯养军驼成为当地牧民

一份光荣的任务

敖云其木格20岁那年

主动申请加入民兵队伍

不仅与战士们一起巡逻护边

还无偿为部队驯养骆驼

最多的一年

帮助部队驯养骆驼30余峰

在漫长的岁月里,阿拉善牧民与骆驼同生长、共迁徙,成为最亲密无间的生存伙伴。温顺善良、忍辱负重的骆驼,也让阿拉善拥有一张“金字名片”——中国骆驼之乡!